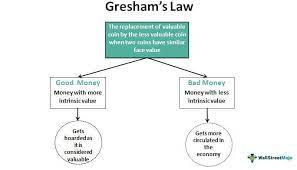

ग्रेशम का नियम

GS Paper III (अर्थव्यवस्था)

संदर्भ: अंग्रेजी फाइनेंसर थॉमस ग्रेशम के नाम पर बनाया गया यह कानून हाल ही में पिछले साल श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान लागू हुआ था। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने श्रीलंकाई रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर तय कर दी है।

ग्रेशम के नियम के बारे में:

इस कानून का नाम एक अंग्रेजी फाइनेंसर थॉमस ग्रेशम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वित्तीय मामलों पर अंग्रेजी राजशाही को सलाह दी थी। यह कागजी मुद्राओं से आगे तक फैला हुआ है और कमोडिटी मुद्राओं और विभिन्न वस्तुओं पर लागू होता है।

यह कहावत उस घटना को दर्शाती है जो तब घटित होती है जब सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दरें बाजार विनिमय दरों से भिन्न हो जाती हैं, जिससे कम मूल्य वाली मुद्रा को प्रचलन से वापस ले लिया जाता है।

जब भी सरकारें मनमाने ढंग से कीमतें निर्धारित करती हैं, तो ग्रेशम का कानून लागू होता है, जिससे किसी वस्तु का बाजार विनिमय दर की तुलना में कम मूल्य निर्धारण हो जाता है। यह अवमूल्यन वस्तु को औपचारिक बाजार से बाहर कर देता है।

ऐसे परिदृश्यों में, कम मूल्य वाली वस्तु को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका काला बाज़ार है, क्योंकि यह अब आधिकारिक चैनलों के माध्यम से उपलब्ध नहीं है।

देश कुछ वस्तुओं के बहिर्प्रवाह का भी अनुभव कर सकते हैं जब उनकी कीमतें सरकार द्वारा जबरन कम आंकी जाती हैं।

कमोडिटी मनी के लिए आवेदन:

ग्रेशम का नियम विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब कोई सरकार सोने और चांदी के सिक्कों जैसी कमोडिटी मनी की विनिमय दर उनके बाजार मूल्य से काफी नीचे तय करती है। जवाब में, लोग इन सिक्कों का आंतरिक मूल्य प्राप्त करने के लिए जमा कर सकते हैं या पिघला सकते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक है।

श्रीलंका में हालिया उदाहरण:

ग्रेशम का नियम श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान देखा गया था, जहां केंद्रीय बैंक ने श्रीलंकाई रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर तय की थी।

सरकार ने आदेश दिया कि अमेरिकी डॉलर की कीमत 200 श्रीलंकाई रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, भले ही काले बाजार की दर ने उच्च मूल्य का संकेत दिया हो। रुपये के इस अधिमूल्यन के कारण डॉलर की आपूर्ति में गिरावट आई और अमेरिकी डॉलर औपचारिक विदेशी मुद्रा बाजार से बाहर हो गया।

विदेशी लेनदेन के लिए अमेरिकी डॉलर की मांग करने वाले व्यक्तियों को उन्हें काले बाजार से 200 श्रीलंकाई रुपये प्रति डॉलर से अधिक की दर पर खरीदने के लिए मजबूर किया गया था।

ग्रेशम का नियम लागू करने की शर्तें:

ग्रेशम का कानून तब लागू होता है जब सरकारी अधिकारी मुद्राओं के बीच निश्चित विनिमय दरें स्थापित और लागू करते हैं।

कानून को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों द्वारा इन दरों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

एंटीथीसिस अवधारणा: थियर्स का नियम

सरकार द्वारा लगाए गए विनिमय दर निर्धारण के अभाव में, विपरीत घटना घटित होती है। लोग उन मुद्राओं को त्याग देते हैं जिन्हें वे कम गुणवत्ता वाली मानते हैं और उन मुद्राओं को अपनाना पसंद करते हैं जिन्हें वे बेहतर मानते हैं, जिससे "अच्छे पैसे" का प्रभुत्व हो जाता है।

यह अवधारणा, जिसे थियर्स लॉ के नाम से जाना जाता है और इसका नाम फ्रांसीसी राजनेता एडोल्फ थियर्स के नाम पर रखा गया है, ग्रेशम के कानून का पूरक है।

स्रोत: द हिंदू

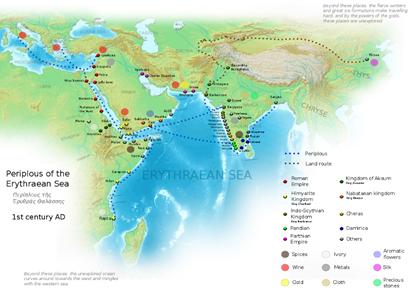

प्राचीन भारत-यूरोप समुद्री व्यापार मार्ग

GS Paper I (कला एवं संस्कृति)

संदर्भ: G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, इसकी ऐतिहासिक जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप को जोड़ने वाले एक प्राचीन समुद्री व्यापार मार्ग से जुड़ी हैं।

भारत-यूरोप: ऐतिहासिक व्यापार मार्ग की झलक

प्राचीन काल में रोम और भारत के बीच व्यापार प्रारंभिक उत्खनन द्वारा स्थापित किया गया था। 1930 और 40 के दशक में अरिकामेडु में सर मोर्टिमर व्हीलर के काम ने पहली शताब्दी ईस्वी में इंडो-रोमन व्यापार के अस्तित्व की पुष्टि की।

चल रही पुरातात्विक खुदाई, जैसे कि केरल में मुजिरिस और मिस्र में बेरेनिके में, नए सबूत मिलते रहते हैं।

हालाँकि, शुरुआती व्याख्याओं में अक्सर इस व्यापार में भारतीय व्यापारियों और जहाज मालिकों की एजेंसी की अनदेखी की गई। हाल की खोजों ने इस प्राचीन व्यापार नेटवर्क के बारे में हमारी समझ का विस्तार और सुधार किया है।

मुज़िरिस पेपिरस द्वारा समर्थित हालिया अनुमान, लाल सागर व्यापार के विशाल पैमाने को प्रकट करते हैं। भारत, फारस और इथियोपिया से माल पर सीमा शुल्क कर संभवतः रोमन राजकोष की आय का एक तिहाई तक योगदान करते थे।

मुज़िरिस उत्खनन द्वारा अनावरण किया गया विवरण:

मुजिरिस पेपिरस ने एक कार्गो के मूल्य का विवरण दिया, जिसमें इसके विशाल मूल्य पर प्रकाश डाला गया, जिसमें अकेले एक कार्गो मिस्र में प्रीमियम फार्मलैंड की खरीद या मध्य इटली में एक प्रतिष्ठित संपत्ति के बराबर था।

अकेले इस कार्गो पर एकत्रित आयात कर दो मिलियन सेस्टर्स से अधिक था। इन आंकड़ों के आधार पर, मिस्र में भारतीय आयात सालाना एक अरब सेस्टर्स से अधिक होने की संभावना है, कर अधिकारियों ने 270 मिलियन सेस्टर्स उत्पन्न किए हैं।

ये राजस्व पूरे अधीन देशों से अधिक था, जो रोमन साम्राज्य की विशाल विजय और सेनाओं को बनाए रखने में इस व्यापार मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है।

व्यापार विवरण:

पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान, एक समुद्री राजमार्ग लाल सागर के माध्यम से रोमन साम्राज्य और भारत को जोड़ता था। इस मार्ग पर प्रतिवर्ष सैकड़ों जहाज दोनों दिशाओं में यात्रा करते थे।

रोमनों को भारतीय विलासिता की वस्तुओं की बहुत मांग थी, जिनमें इत्र, हाथी दांत, मोती, रत्न और हाथी और बाघ जैसे विदेशी जानवर शामिल थे। काली मिर्च, भारत का प्रमुख निर्यात, विशेष रूप से रोमन व्यंजनों में अपना रास्ता तलाशने के बाद मांगी गई थी।

रोम से भारत तक माल का प्रवाह सीमित था, जिसमें सोना प्रमुख निर्यात था। रोमन वाइन एक उल्लेखनीय अपवाद थी, जिसे भारतीयों ने सराहा।

पूर्व-सामान्य युग व्यापार:

साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 3300-1300 ईसा पूर्व) के समय मध्य पूर्व में भारतीय प्रवासी के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। यह प्रारंभिक व्यापार तटीय था और इसमें कम मात्रा में माल शामिल था।

रोमन काल के दौरान व्यापार में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ, उपमहाद्वीप और रोमन साम्राज्य को सीधे जोड़ने वाले बड़े मालवाहक जहाजों द्वारा सुविधा प्रदान की गई। रोमनों ने इस व्यापार के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पहली और दूसरी शताब्दी में रोमनों द्वारा मिस्र की विजय से भारत के लिए मार्ग खुल गया, जिससे व्यापार में काफी वृद्धि हुई।

यात्राओं का संगठन और अवधि:

केरल में भारतीय व्यापारियों और अलेक्जेंड्रिया में शिपर्स के बीच अनुबंध स्थापित किए गए। बीमा के संदर्भ में, आधुनिक प्रथाओं के समान, माल को कंटेनरों में ले जाया जाता था।

भारतीयों ने मानसूनी हवाओं के मौसमी पैटर्न को पहचाना, जिससे वे मार्ग को कुशलतापूर्वक नेविगेट करने में सक्षम हुए। अनुकूल हवा की स्थिति के आधार पर, मिस्र की यात्रा में लगभग छह से आठ सप्ताह लगे।

भारतीय प्रवासियों ने हवा के पैटर्न में बदलाव की प्रतीक्षा करते हुए मिस्र के बंदरगाहों में मकान किराए पर लिए, जिससे इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के एकीकरण की अनुमति मिल सके।

व्यापार में भारतीयों की भूमिकाएँ:

साक्ष्य बताते हैं कि भारतीय राजवंश समुद्री यात्रा में रुचि रखते थे, जैसा कि अजंता की पेंटिंग्स और जहाजों की विशेषता वाले शुरुआती भारतीय सिक्कों के डिजाइनों में दर्शाया गया है।

भारतीय नाविकों, मुख्य रूप से बारिगाज़ा (आधुनिक भरूच) के गुजरातियों द्वारा छोड़े गए भित्तिचित्र, सोकोट्रा द्वीप पर होक गुफाओं में खोजे गए हैं, जो व्यापार नेटवर्क में उनकी सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हैं।

सिल्क रोड से तुलना:

एशिया के प्राचीन आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय उपमहाद्वीप और इसके बंदरगाहों ने समुद्री पूर्व-पश्चिम आदान-प्रदान में केंद्रीय भूमिका निभाई। "सिल्क रोड" की अवधारणा अपेक्षाकृत हाल ही की है और प्राचीन व्यापार मार्गों को गलत तरीके से चित्रित करती है।

सिल्क रोड की अवधारणा 19वीं सदी के अंत में गढ़ी गई थी और यह प्राचीन या मध्ययुगीन काल में मौजूद नहीं थी। 20वीं सदी में इसने लोकप्रियता हासिल की, जिससे पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी के बारे में रोमांटिक विचारों को बढ़ावा मिला।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल ने सिल्क रोड का राजनीतिकरण कर दिया है, जिससे यह चीनी विदेश नीति का एक केंद्रीय घटक बन गया है।

स्रोत: द हिंदू

प्राकृतिक आपदाएं

GS Paper III (आपदा प्रबंधन)

संदर्भ: प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य अक्सर केंद्र सरकार से सहायता का अनुरोध करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक विशेष आपदा राहत पैकेज का अनुरोध किया और इस आपदा को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने का आग्रह किया।

राज्यों में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण:

2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

यह "आपदा" को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित करता है जिससे समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से परे जीवन की भारी हानि, मानव पीड़ा, संपत्ति की क्षति, या पर्यावरणीय गिरावट होती है।

अधिनियम ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एनडीएमए और मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की स्थापना की। ये निकाय, जिला-स्तरीय अधिकारियों के साथ, भारत में एक एकीकृत आपदा प्रबंधन सेटअप बनाते हैं।

इस अधिनियम के कारण एनडीआरएफ का निर्माण हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों में जमीनी स्तर पर राहत और बचाव कार्यों के लिए जिम्मेदार कई बटालियन या टीमें शामिल थीं।

राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (NDRF) को समझना:

एनडीआरएफ (NDRF) को 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में संदर्भित किया गया है और यह आपदा राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राज्यों के पास अपने स्वयं के एसडीआरएफ हैं, जो अधिसूचित आपदाओं का जवाब देने के लिए उपलब्ध प्राथमिक निधि हैं। केंद्र सरकार सामान्य राज्यों में एसडीआरएफ में 75% और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% योगदान देती है।

एसडीआरएफ (SDRF) को चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी और अन्य सहित अधिसूचित आपदाओं के बाद तत्काल राहत प्रयासों के लिए आवंटित किया जाता है।

गंभीर आपदा की स्थिति में जहां राज्य एसडीआरएफ फंड अपर्याप्त हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) द्वारा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

गंभीर आपदा का निर्धारण कौन करता है?

राज्य किसी आपदा को "गंभीर" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसमें सेक्टर-वार क्षति और फंड आवश्यकताओं का विवरण देने वाला एक ज्ञापन प्रस्तुत करना शामिल है। एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम मौके पर नुकसान का आकलन करती है।

विशिष्ट समितियाँ इन आकलनों की समीक्षा करती हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। एक उच्च स्तरीय समिति को एनडीआरएफ से जारी की जाने वाली तत्काल राहत राशि को मंजूरी देनी होगी।

किसी आपदा को "गंभीर" के रूप में वर्गीकृत करने में तीव्रता, परिमाण, सहायता की आवश्यकता और बहुत कुछ जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।

आपदा न्यूनीकरण के लिए अतिरिक्त निधि:

तैयारी, शमन और पुनर्निर्माण के लिए आवंटित एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए धन, बजटीय आवंटन का हिस्सा हैं।

15वें वित्त आयोग ने पिछले व्यय, जोखिम जोखिम, खतरे और भेद्यता जैसे कारकों पर विचार करते हुए राज्य-वार आवंटन के लिए एक नई पद्धति शुरू की।

एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) फंड दो समान किस्तों में जारी किए जाते हैं, आमतौर पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जैसी आवश्यकताओं के साथ। हालाँकि, अत्यावश्यक स्थितियों में, इन आवश्यकताओं को माफ किया जा सकता है।

यह कोष वन बहाली और जन जागरूकता जैसी गतिविधियों का समर्थन करता है। इसे 15वें वित्त आयोग से 32,030 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ।

13,693 करोड़ रुपये की राशि वाला एनडीएमएफ (NDRF) राष्ट्रीय आपदा शमन प्रयासों के लिए समर्पित है।

स्रोत: द हिंदू

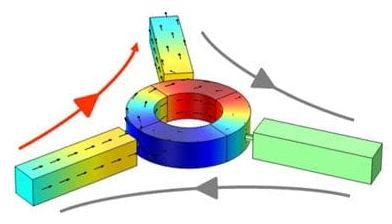

गैर-पारस्परिकता

GS Paper III (विज्ञान प्रौद्योगिकी)

संदर्भ: पारस्परिकता, भौतिकी का एक मौलिक सिद्धांत, यह निर्देश देता है कि यदि कोई सिग्नल बिंदु A से बिंदु B तक यात्रा कर सकता है, तो वह बिंदु B से बिंदु A तक भी यात्रा कर सकता है।यह सहज अवधारणा दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्व रखती है और कई तकनीकी सफलताओं और चुनौतियों के आधार के रूप में कार्य करती है।

पारस्परिकता की खोज:

रेसिप्रोसिटी का मानना है कि एक स्रोत (प्वाइंट ए) से गंतव्य (प्वाइंट बी) तक प्रेषित सिग्नल केवल स्रोत और गंतव्य की स्थिति की अदला-बदली करके विपरीत दिशा में भी यात्रा कर सकता है।

परिचित परिदृश्य, जैसे टॉर्च की रोशनी चमकाना या स्ट्रीटलाइट के नीचे किसी वस्तु का अवलोकन करना, कार्रवाई में पारस्परिकता का उदाहरण देता है।

कुछ स्थितियाँ अंतर्ज्ञान को चुनौती देती हैं, जैसे फिल्मों में पूछताछ के दृश्य जहां एक पक्ष खिड़की से देख सकता है जबकि दूसरा नहीं, या किसी को अंधेरे में चलते हुए देख सकता है।

एंटेना और परे में अनुप्रयोग:

एंटीना प्रौद्योगिकी में पारस्परिकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सिग्नलों के प्रसारण और स्वागत दोनों को सक्षम बनाती है। इंजीनियर एंटेना की रिसेप्शन गुणवत्ता का आकलन करने, रडार, सोनार, भूकंपीय सर्वेक्षण और एमआरआई स्कैनर के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पारस्परिकता का उपयोग करते हैं।

जबकि पारस्परिकता सिग्नल रिसेप्शन में सहायता करती है, यह जासूसी में चुनौतियां पैदा करती है, क्योंकि यह संभावित रूप से किसी के स्थान का खुलासा करते हुए दुश्मन के अड्डे से सिग्नल पकड़ने की अनुमति देती है।

पारस्परिकता का प्रतिकार करने के लिए, वैज्ञानिक विशिष्ट गुणों वाले घटकों से बने उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये उपकरण पारस्परिकता को तोड़ते हैं, जिससे सिग्नल केवल एक दिशा में यात्रा करने में सक्षम होते हैं।

पारस्परिकता तोड़ने के विविध तरीके:

तरंग प्लेटों और फैराडे रोटेटर्स का उपयोग करते हुए, यह विधि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए पारस्परिकता को बाधित करती है।

समय या स्थान में किसी माध्यम के मापदंडों को लगातार बदलकर, मॉड्यूलेशन सिग्नल ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने का एक साधन प्रदान करता है।

सिग्नल की शक्ति और दिशा के आधार पर किसी माध्यम के गुणों को अलग-अलग करने से गैर-रैखिकता का परिचय मिलता है, जो पारस्परिकता को तोड़ने का एक और तरीका है।

Revolutionizing Technologies:

Non-reciprocal devices find applications in quantum computing, where they amplify signals to detect quantum states effectively.

The trend towards nanoscale and microscale devices includes non-reciprocal components, some as small as a strand of hair divided by a thousand. These miniature devices promise contributions to fields like self-driving cars, where efficient signal monitoring is essential for safety.

Source: Indian Express

पिकोफ्लेयर जेट्स

GS Paper III (Science & Technology)

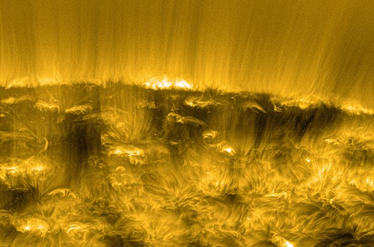

संदर्भ: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास, सोलर ऑर्बिटर एयरक्राफ्ट के हालिया रहस्योद्घाटन ने सूर्य के बाहरी वातावरण से निकलने वाले पिकोफ्लेयर जेट को रोशन किया है।

पिकोफ्लेयर जेट क्या हैं?

पिकोफ्लेयर जेट, प्रेक्षित कोरोनल छिद्र से उत्सर्जन के बीच देखे गए, पैमाने में कम हैं लेकिन एक शक्तिशाली पंच पैक करते हैं।

उनका अल्पकालिक अस्तित्व उनके महत्व को झुठलाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने गणना की है कि वे सौर हवाओं की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं।

इन सौर उत्सर्जनों ने अपने ऊर्जा स्तर के कारण अपना नाम "पिकोफ्लेयर जेट" अर्जित किया, जो सौर ज्वालाओं की विशाल ऊर्जा क्षमता के एक-खरबवें हिस्से के आसपास मंडराता है।

तेज झोंकों से चलने वाली सौर हवाएं न केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय रोशनी पैदा कर सकती हैं, बल्कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी बाधित कर सकती हैं और उपग्रहों और स्थलीय सर्किटों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को खतरे में डाल सकती हैं।

सोलर ऑर्बिटर विमान के बारे में:

2020 में लॉन्च किया गया, सोलर ऑर्बिटर विमान किसी भी पिछले अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य की अभूतपूर्व छवियों को कैप्चर करने के मिशन पर निकला है।

छह रिमोट-सेंसिंग उपकरणों और सीटू उपकरणों के चार सेटों से सुसज्जित, अंतरिक्ष यान व्यापक सौर अन्वेषण के लिए तैयार है।

सोलर ऑर्बिटर एयरक्राफ्ट के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं: सूर्य की चुंबकीय गतिविधि के 11 साल के चक्र की जांच करना और सूर्य के वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र, सौर कोरोना के रहस्यों को समझना।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS):

भारत जल्द ही ब्रिटेन में एनआरआई के लिए बीबीपीएस के माध्यम से सीमा पार बिल भुगतान की अनुमति देगा।

बीबीपीएस ओमान, कुवैत, यूएई और बहरीन में रहने वाले एनआरआई के लिए पहले से ही उपलब्ध है।

सीमा पार बिल भुगतान की अनुमति देना भारत के बड़े डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन का हिस्सा है।

बीबीपीएस आवर्ती भुगतान (बिजली, गैस, डीटीएच, पानी, टेलीकॉम पोस्टपेड, फास्टैग आदि) के लिए एक केंद्रीकृत बिल भुगतान प्रणाली है।

इसे नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था।

एनपीसीआई का स्वामित्व बैंकों के एक संघ के पास है, जिसका उद्देश्य मजबूत भुगतान और निपटान प्रणाली बनाना है।

इसने UPI भी लॉन्च किया है.

पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप:

G20 की दिल्ली घोषणा ने एसडीजी हासिल करने के माध्यम के रूप में 'पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप' के महत्व को रेखांकित किया।

यह पर्यटन में पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है - हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, पर्यटन एमएसएमई और गंतव्य प्रबंधन।

दिल्ली घोषणापत्र में 'ट्रैवल फॉर लाइफ' पहल की शुरुआत का भी उल्लेख किया गया है, जो पर्यटकों और पर्यटक व्यवसायों को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के लिए जबरदस्त महत्व वाले सरल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने जी20 पर्यटन और एसडीजी डैशबोर्ड लॉन्च किया है जो एक वैश्विक भंडार के रूप में काम करेगा, जो जी20 देशों की स्थायी पर्यटन प्रथाओं और नीतियों की सर्वोत्तम प्रथाओं और केस अध्ययनों को प्रदर्शित करेगा।

Marrakesh (मार्राकेश):

मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है जिसका केंद्र मराकेश के पास था।

मराकेश एटलस पर्वत की तलहटी के पश्चिम में स्थित है।

मराकेश के प्राचीन खंड - मदीना - को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाले मराकेश समझौते पर 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्रशासित मारकेश संधि अंधेपन या दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित पुस्तकों के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण को आसान बनाती है।

कॉपीराइट 2022 ओजांक फाउंडेशन